Figlio unico di madre vedova, Augusto Pérez, il protagonista di Nebbia è un giovane ricco, introverso e annoiato. Rimasto orfano, non sa che fare della propria vita, segue una ragazza per strada (Edipo è dietro l’angolo) e s’innamora perdutamente. Non gliene verrà niente di buono: Eugenia è già fidanzata e se gli permetterà di corteggiarla, fino ad accettare di sposarlo, sarà solo per lasciarlo con un palmo di naso la vigilia delle nozze. Augusto però fa breccia anche nel cuore di un’altra e si domanda se sia davvero innamorato di Eugenia, o non piuttosto della donna in generale, o dell’idea dell’amore. Intorno al protagonista ruota un’umanità varia: dall’amico Victor Goti, alter ego dell’autore, impegnato a scrivere un romanzo curiosamente simile a quello che il lettore ha fra le mani, alla coppia di domestici che si prendono cura di lui e che sembrano ritagliati, come gli zii di Eugenia, dal cast di una telenovela. Non manca neppure il cane (nella tradizione delle novelas di Cervantes) Orfeo, che raccoglie le confessioni di Augusto e sarà l’unico a piangerlo.

L’autore tocca con sapiente ironia tutte le corde del melodramma – con largo uso di dialoghi e monologhi –, prendendosi gioco dei dubbi esistenziali e della sostanziale frivolezza del suo personaggio, e dell’artificiosa commedia delle passioni umane. Ma se la cifra comica prevale per gran parte del romanzo, poi arriva anche la tragedia, o la tragicommedia. E se prima la filosofia di Augusto recitava: «Noi uomini non siamo soggetti né alle grandi gioie né ai grandi dolori, perché queste gioie e questi dolori ci giungono avvolti in un’immensa nebbia di piccoli eventi. E la vita non è altro che questo, nebbia», quando si dispera per la fuga di Eugenia con l’ex fidanzato, ferito nell’amor proprio, medita il suicidio. Si rivolge per un consiglio a Miguel de Unamuno, che entra in scena come personaggio e prende la parola (si passa così dalla 3a alla 1a persona).

Con questa imprevista e raffinata svolta metaletteraria cambia bruscamente anche il tema del romanzo, che diventa la rivendicazione d’immortalità del personaggio nei confronti del suo creatore, deciso invece a farlo morire. (A segnalare i punti di contatto con le tematiche pirandelliane provvide lo stesso De Unamuno, in un articolo del 1923: “Pirandelo y yo”.)

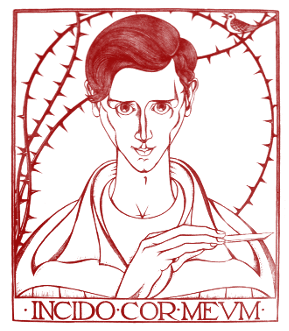

Testo emblematico e di cesura nella variegata opera di Miguel de Unamuno (1864-1936) – filosofo, scrittore, drammaturgo e poeta appartenente alla Generazione del ’98 –, Nebbia uscì nel 1914 e la sua stesura accompagnò quella di Il sentimento tragico della vita, il suo più celebre saggio filosofico, cui fa da curioso contrappunto.

Ormai un classico del Novecento spagnolo, amato dal grande pubblico grazie all’apparente facilità di lettura, Nebbia è soprattutto un banchetto per la critica, che ne ha declinato gli innumerevoli aspetti arrivando anche a vedervi un’anticipazione di tecniche narrative degli scrittori latinoamericani degli anni ’60.

Miguel de Unamuno, Nebbia, tr. di S. Tummolini, Fazi.

(Pubblicato su Alias.)

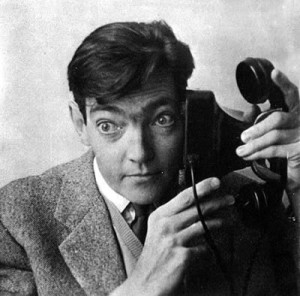

«Ricordo una conversazione con Julio Cortázar in un bistrot parigino, a metà degli anni ‘60, un periodo nel quale ci vedevamo abbastanza spesso. La casa editrice Siglo XXI gli aveva chiesto da tempo un libro, e lui girava intorno a un’idea che gli sfuggiva. Finché quel giorno l’acciuffò. Era eccitato e contento: “Un viaggio intorno al mondo, come quello di Phileas Fogg [il protagonista di

«Ricordo una conversazione con Julio Cortázar in un bistrot parigino, a metà degli anni ‘60, un periodo nel quale ci vedevamo abbastanza spesso. La casa editrice Siglo XXI gli aveva chiesto da tempo un libro, e lui girava intorno a un’idea che gli sfuggiva. Finché quel giorno l’acciuffò. Era eccitato e contento: “Un viaggio intorno al mondo, come quello di Phileas Fogg [il protagonista di