L’albero in questione, una «specie di fratello maggiore» della voce narrante, Adamo, bambino di otto anni, è un tasso; la vacca, se non fosse per il colore (è tutta bianca), potrebbe essere quella che figura sulla copertina di Atom Heart Mother, il leggendario album dei Pink Floyd. Infatti è una mucca psichedelica che compare misteriosamente nei giardini pubblici di Recanati ogni volta che il protagonista mangia la polpa che avvolge gli arilli, i velenosi semi del tasso, detto anche «albero della morte» o «mortifero». Forse era questa cattiva fama a far sì che nessuno si sedesse sulla panchina di ferro sovrastata da quell’albero, salvo Luciano, il padre del nostro protagonista, che leggeva il giornale mentre il figlio giocava sull’altalena o sullo scivolo, o si arrampicava sul tasso, ignaro a quel tempo delle leggende che lo circondano, da Plinio a Plutarco, da Ovidio a Virgilio e Shakespeare. (Le streghe del Machbet, ci racconta l’autore in uno dei numerosi e pertinenti inserti enciclopedici dedicati a quest’albero, mischiano «dentro un calderone bollente dei rametti di tasso tagliati durante l’eclisse di luna, insieme a un intruglio schifoso a base di rospi, serpenti, occhi di ramarro, peli di pipistrello, ali d’allocco, persino un dito di neonato strangolato, partorito in un fosso da una sgualdrina».)

E così, fin da subito, quello che si presenta a prima vista come un racconto d’infanzia d’impianto realista viene colorato da elementi fantastici che filtrano sia dalle fantasie di Adamo, sia dalle allucinazioni indotte dagli arilli che ingerisce. E fin dalle prime pagine – dove si racconta una lite familiare – si adombra il dramma del piccolo protagonista: «Sapevo che la storia tra mia madre e mio padre non poteva durare a lungo, è stata una delle prime cose che ho capito fin da piccolo».

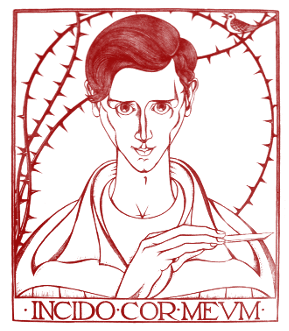

La coppia infatti non potrebbe essere peggio assortita: Luciano è un tipo poco pratico, immerso in un compito immane quanto improbabile (la stesura di una monumentale storia dell’ornitologia); da ragazzo lo chiamavano il Monco per via di un braccio offeso, e gira sempre con uno scheletrino in tasca: «quando s’innervosiva, lo guardava per ricordarsi che a breve sarebbe diventato anche lui così, senza pelle e senza organi, solo ossa». La madre, Enrichetta, dal canto suo, «viveva portando ogni cosa all’estremo», sempre pronta a fare scenate isteriche e a escogitare nuovi insulti per il marito, trattato alla stregua di un buono a nulla, fino alla decisione unilaterale di separarsi, per di più cacciandolo di casa e facendo vacillare la sua concezione stoica della vita, secondo cui è veramente libero solo colui che non possiede nulla.

Le simpatie del bambino vanno tutte al padre, di cui ammira persino il difetto fisico, che gli sembra un segno di distinzione – tanto da «ereditarlo» alla sua morte, a causa di un incidente, ultimo disperato tentativo per non separarsi da lui –, mentre le sue antipatie, ricambiate, sono per il personaggio che comincia a frequentare la madre, un tizio che risponde al magniloquente nome di Pierandrea Della Quercia Biagetti, da Adamo soprannominato Codino, il quale si impossessa del divano del padre.

Età dura, l’infanzia. Parafrasando Paul Nizan (che parlava però della giovinezza): «Non permetterò a nessuno di dire che è l’età più bella della vita». Eppure, solo a tratti il tono del racconto è drammatico: oltre a diverse scenette esilaranti – l’intossicazione di arilli dei genitori provocata dal bambino che li aggiunge al sugo della pasta, le disquisizioni sul vocabolario ricercato di Codino, le paciose apparizioni della vacca bianca –, a prevalere è soprattutto una vena nostalgica misurata e sottilmente ironica.

Adrián Bravi è uno scrittore argentino che vive in Italia dalla fine degli anni Ottanta e che ha già pubblicato diversi romanzi nella nostra (e da tempo pienamente sua) lingua, dopo l’esordio in patria con Río Sauce nel 1999: Restituiscimi il cappotto (Fernandel, 2004), La Pelusa (2007) , Sud 1982 (2008),Il riporto (2011), gli ultimi tutti editi da Nottetempo.

Il legame con l’eredità della letteratura argentina, anche di quella più recente, è ben vivo in questo romanzo, che mi ha riportato subito alla memoria El tilo, di César Aira, e non solo perché in entrambi i casi è un albero a essere al centro della narrazione dei ricordi d’infanzia (un’infanzia presumibilmente apocrifa, peraltro, in entrambi i casi, almeno per quanto riguarda la verosimiglianza degli episodi narrati). Infatti, come nel romanzo di Aira citato (ma anche in quell’altro suo gioiellino che è Come diventai monaca), c’è una rivisitazione e uno stravolgimento del genere «racconto d’infanzia» che, senza scadere nella parodia, si allontana però dai modelli consacrati, e soprattutto dall’abusato ricorso a un facile sentimentalismo.

Quella del bambino protagonista del bel romanzo di Bravi è la storia della formazione di una sensibilità e di una personalità, tratteggiata senza sbavature, con piglio sicuro ma in tono sommesso, e con una scrittura piana che vibra però d’intensità.

Una scrittura che fa pensare a qualche opera della «scuola emiliana», da Celati a Cavazzoni, a Nori, a Cornia, anche se Bravi insiste molto meno di questi ultimi sul discorso colloquiale spinto.

Il romanzo è di 125 pagine, ma ho impiegato abbastanza tempo per leggerlo, perché mi induceva spesso riflessioni che mi riportavano sia a letture (di alcune ho già fatto cenno, ma voglio aggiungere almeno Il male oscuro di Giuseppe Berto e Celestino antes del alba di Reinaldo Arenas) sia a esperienze autobiografiche: il mio albero totemico era un imponente cedro del Libano su cui salivo con i miei amichetti, tutti muniti di cerbottane, per torturare coppiette in cerca d’intimità.

Mi sembra una buona esemplificazione di un giudizio di Virginia Woolf: «Ciò che mi piace in assoluto nei libri: non i libri in sé, ma ciò che mi inducono a pensare». Ecco, mi piace pensare che L’albero e la vacca, che senza dichiararlo è anche una favola morale, possa suscitare riflessioni o ricordi in qualsiasi lettore, nel bambino che è stato ogni lettore, il quale – come il protagonista del romanzo – una volta ha stretto un patto o si è scambiato una promessa con un amico, e alla fine forse sorriderà contento perché, in un modo o nell’altro, l’ha mantenuta.

(Pubblicato sul blog di Sur.)