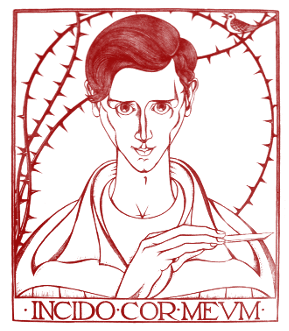

Il linguaggio è il nostro modo di convivere con i morti

Raúl Zurita

Buchi, l’ultimo romanzo di Ugo Cornia pubblicato da Feltrinelli, malgrado il minimalismo del titolo è il suo libro più importante, e malgrado l’apparente frammentarietà il più unitario. Lo dirò subito con semplicità: è il suo libro più bello. Vale a dire più intenso, più convincente, più coraggioso.

Cornia ci ha abituato a titoli che giustificavano da soli l’acquisto del romanzo: Le pratiche del disgusto, Sulla felicità a oltranza, Quasi amore, per citarne alcuni, ma questa volta ne ha scelto uno abbastanza ermetico e allusivo per quella che è forse la sua confessione più sincera e disarmante. Ve l’immaginate Peter Pan a cinquant’anni? Eppure, è toccato anche a lui, e avrà pensato: tanto vale approfittarne per cominciare a ragionare sulla sgradevole sequela dell’età matura: vecchiaia, malattie, morte, timori e fantasie dell’aldilà…

Gli affezionati lettori di Cornia che si sono divertiti con le sue storie familiari riconosceranno molti personaggi che sfilano nel romanzo – i genitori, il nonno, zia Maria e zia Bruna –, ma questa volta si tratta di veri e propri fantasmi che rievocano perlopiù episodi dolorosi, e la nostalgia dei ricordi d’infanzia si colora d’angoscia. Un’angoscia niente affatto isterica o urlata, ma piuttosto rassegnata, serena, se mi si passa l’ossimoro, che sprigiona fin dal folgorante incipit: «Quella voglia di essere già morti». (Toh, un endecasillabo, forse è per questo che si va a capo dopo la virgola. O forse, più banalmente, sono saltate le banali regole tipografiche.)

Ma torniamo indietro di una pagina: la frase di Peter Brown in epigrafe ci offre una preziosa chiave di lettura: «L’argomento di questo libro è il legame fra cielo e terra, e la parte svolta, in questo legame, da esseri umani morti». Sta comodamente in un tweet, difficile fare una sintesi più efficace. La riflessione filosofica è una delle passioni di Cornia, sospetto più forte di quella per il lambrusco e i ciccioli – il suo penultimo libro è Sono socievole fino all’eccesso. Vita di Montaigne, pubblicato da Marcos y Marcos –, ma nelle opere precedenti la esercitava anche su temi non cruciali e con un tono più smaliziato, mentre qui si fa densa e penetrante. Per esempio in questo brano: «… c’erano dei bambini non nati, ma che sarebbero nati prima o poi, e c’era, nel piano del tempo in cui stanno i bambini non nati, un funzionario delle disposizioni universali del sempre, e questo funzionario, per lavoro, andava a prendere questi bambini non nati, ma che prima o poi sarebbero stati dei nati, in quanto poveri venienti al mondo, e andava a impiccarli tutti a qualcosa, per sempre». La pennellata umoristica del “funzionario delle disposizioni universali del sempre” non offusca del tutto la drammaticità della scena, che esala un retrogusto di filosofie gnostiche, smentito peraltro da altre affermazioni dal sapore decisamente agnostico: «tutto che finisce e non finisce mai di finire, ma sarà finito un giorno o non finirà mai».

A suscitare le riflessioni di cui sopra e il conseguente stato d’animo maliconico da cui nasce il romanzo è un trasloco, un’esperienza che non comporta soltanto un’infinità di fastidi pratici. Infatti i mobili, gli oggetti, le radiografie, le lettere, tutte quelle «macerie della mia vita e della vita dei miei», cambiando casa si portano appresso un carico di passato, e maneggiarle significa anche riattivare un contatto con i loro antichi proprietari. E poi c’è il problema, anche quello non solo di ordine pratico ma affettivo, della divisione dei mobili con la sorella. Sì, quella che figurava anche nel titolo di un precedente romanzo di Cornia: Animali (topi cani gatti e mia sorella). Ma soprattutto ogni trasloco pone una domanda: «avrò d’ora in avanti, in questa nuova casa una nuova vita? E questa nuova vita mi piacerà?». È un passaggio importante e delicato, soprattutto se uno lascia la casa in cui ha vissuto per una vita intera.

In Buchi anche l’idiosincrasia per i luoghi comuni del linguaggio deborda, e dall’ironia sottile – penso a una godibilissima paginetta di Roma in cui Cornia smonta l’espressione “realizzarsi nel lavoro” – si passa al fastidio: «Forza e coraggio. Altra nuova bella frase della serie. Non si è mai finito, sembra ieri. Sembra impossibile. Anche Forza e coraggio adesso. Sicuramente mai detto io». E ancora: «ma quelle frasi che ritornano, che non si è mai finito, uffa, sempre quelle frasi». E il linguaggio di Buchi è un ulteriore passo in avanti, direi una risoluta falcata, sulla via della liberazione da costrizioni sintattiche, grammaticali e d’interpunzione che Cornia del resto ha sempre ignorato olimpicamente nella sua narrativa, adottando il parlato, termini dialettali e neologismi. Qui però ha innestato una marcia in più: la scrittura a tratti diventa sincopata, stenografica, come in un diario o in quaderno di appunti personali, spariscono verbi o congiunzioni inutili alla comprensione del concetto, che vuole arrivare urgentemente in tutta la sua immediatezza, e la narrazione guadagna in ritmo e soprattutto in intensità. Per il suo monologo fra sé e sé e con i propri cari ormai defunti Cornia aveva bisogno di una lingua speciale e se l’è inventata, poi è riuscito a renderla comprensibile anche a noi, i suoi lettori analfabeti.

(A proposito di neologismi: in Buchi ce n’è uno che dovrebbe essere accolto al più presto dall’Accademia della Crusca: slaterare: «Slaterare, slaterare sempre se c’è almeno un buco, traversa il buco e slatera se puoi. Dritto ti stampi». Un’epigrafe di Deleuze ci rivela che Cornia conosce sicuramente varie linee di fuga… Che dire: ragazzi, date retta a zio Ugo, che la sa lunga.)

Si può leggere Buchi come un romanzo gotico rurale, come un improbabile Libro padano dei morti. Per quel continuo riferimento alle “potenze infere” racchiuse nei cassetti delle scrivanie o libere di circolare nelle campagne intorno a Guzzano, per l’evocazione dei fantasmi, per il richiamo del sepolcro («non una cosa punitiva da inferno cristiano, una cosa tipo abisso, con le voci che ti chiamano giù – cosa resti a fare su –». Ma non dimentichiamo: Cornia ha scelto la felicità a oltranza, «un testo che fin dal titolo trasmetteva un mix di entusiasmo vitale e di trattato filosofico», come ha scritto acutamente una critica dell’edizione spagnola di quel romanzo, perciò non è certo il caso di abbandonarsi alla disperazione: basta inventarsi «un piccolo centro d’ordine in mezzo alle forze del caos, che ti fa arrivare in salvo».

Che cosa “ci è arrivato” di scrittori come García Márquez, Borges, Cortázar, Arguedas, Rulfo e altri appartenenti al cosiddetto boom della letteratura latinoamericana degli anni Sessanta e Settanta attraverso le traduzioni italiane? E cosa si è perso per strada? È utile e opportuno, a distanza di quasi cinquant’anni dalla pubblicazione delle prime traduzioni, fornire ai lettori italiani versioni più attendibili? Nell’introduzione del curatore si affronta di petto il problema: «… nella traduzione italiana di

Che cosa “ci è arrivato” di scrittori come García Márquez, Borges, Cortázar, Arguedas, Rulfo e altri appartenenti al cosiddetto boom della letteratura latinoamericana degli anni Sessanta e Settanta attraverso le traduzioni italiane? E cosa si è perso per strada? È utile e opportuno, a distanza di quasi cinquant’anni dalla pubblicazione delle prime traduzioni, fornire ai lettori italiani versioni più attendibili? Nell’introduzione del curatore si affronta di petto il problema: «… nella traduzione italiana di