Non c’è niente da ridere quando un’intera divisione di nani da giardino ti dichiara guerra

«Da dove saranno sbucati così tanti mostri?». La frase pronunciata dal protagonista di “I sette pazzi”, di Roberto Arlt, potrebbe figurare in exergo all’intera opera di Alberto Laiseca (1941-2016). Non a caso “Lai”, o “Iseka”, si meritò anche l’affettuoso soprannome di “El Monstruo”, perfettamente calzante se ci si attiene alla definizione del termine offerta da César Aira in una nota su “Moby Dick”: «una specie che consiste di un unico individuo». Laiseca, infatti, sempre inevitabilmente definito “inclassificabile”, costituisce una stridente anomalia rispetto al canone della letteratura argentina del Novecento. È piuttosto uno degli ispiratori del “controcanone” proposto da Damián Tabarovsky in un fortunato saggio del 2004 (“Literatura de izquierda”), fra i quali annoverava Manuel Puig, Osvaldo Lamborghini, Néstor Sánchez e Héctor Libertella, e a cui si unirono in seguito Copi, César Aira e Fogwill. Aira e Fogwill, non a caso, insieme a Ricardo Piglia, che ha paragonato Laiseca a Thomas Pinchon e Philip K. Dick, furono tra i suoi primi estimatori, e fu proprio Aira a suggerire a Simurg, un piccolo editore argentino – lo stesso che poi darà alle stampe i “Cuentos completos” di Laiseca – la pubblicazione di “Los Sorias”: oltre 1400 pagine pervase da un’atmosfera paranoica e incentrate sul tema del potere e sullo scontro fra tre dittature: Soria, Unione Sovietica e Tecnocrazia.

Il canone argentino del Novecento, quasi inutile dirlo, era costituito da Borges e Cortázar. Borges, com’è noto, non amava la forma romanzo né mai ne scrisse, e si limitò a pubblicare, oltre all’opera poetica, racconti, saggi, prologhi, recensioni e testi d’occasione. Laiseca, per tutta risposta, ha passato dieci anni della sua vita a scrivere il romanzo più lungo della letteratura argentina, e altri sedici prima di trovare un editore. Borges si compiaceva di fare sfoggio di un’erudizione universale che dispensava in pillole nei racconti, avvolta in un’aura vagamente fantastica. Laiseca ha scritto romanzi voluminosi – “La mujer muralla”, ambientato nella Cina dell’imperatore che fece erigere la Grande Muraglia, e “La hija de Kheops”, che narra l’interminabile costruzione di una piramide in Egitto – sulla base di uno studio e di una documentazione rigorosi, frutto di una passione autentica per quelle civiltà. Beninteso, non si tratta di “romanzi storici”: la Cina e l’Egitto vengono reinventati, come l’Africa di Raymond Roussel, autore amato dai surrealisti e che riscuoteva tutta l’ammirazione di Laiseca. “La mujer muralla”, infatti, è stato definito “romanzo esotico”, mentre “La hija de Kheops”, a suo dire, è un “romanzo d’avventure”.

Anche un confronto per quanto riguarda l’umorismo non fa che accentuare la distanza fra Borges e Laiseca: molto “inglese”, compassato e sottilmente ironico il primo, quanto il secondo è “popolaresco”, sarcastico e debordante, soprattutto quando si scatena sull’argomento sesso.

Borges, del resto, è chiamato esplicitamente in causa da Laiseca in un racconto che dà il titolo a una raccolta del 2000: “Gracias Chanchúbelo”. Dopo aver proposto un’interpretazione personale del racconto borgesiano “L’accostamento ad Almotasin”, El Monstruo chiosa: «È un peccato che Borges non abbia scritto il romanzo di Almotasin e si sia limitato (in un racconto) a commentare il romanzo che non è mai esistito. Al giorno d’oggi, più che mai, come nelle antiche iniziazioni, non c’è evento più grande di ciò che accade fra Maestro e discepolo. Nessun motivo più grande che giustifichi un romanzo, un’opera». (Vale la pena sottolineare che Laiseca per quasi vent’anni ha tenuto una scuola di scrittura creativa, dove sono passati diversi giovani scrittori argentini.)

L’interesse per saperi insoliti e spurii – scientifici, ma anche teologici, astrologici, metafisici, esoterici… – lo accomuna invece ad Arlt, così come le vicende biografiche, in particolare il conflitto con il padre. Un prussiano severo fino all’eccesso per Arlt, un autentico Dittatore per Laiseca, rimasto orfano di madre a tre anni. Lui poi lo ha trasfigurato in un complesso personaggio ricorrente nei suoi romanzi e racconti: il tiranno Monitor.

Interrogato a proposito dei suoi terrori infantili, rispose: avere un mostro nascosto sotto il letto, e aggiunse che solo molto più tardi aveva capito che si trattava di suo padre. L’esito del conflitto sarà il medesimo che per Arlt: la fuga da casa e una serie di occupazioni frustranti. Dopo aver lavorato nei campi, Laiseca fece lo spazzino a Buenos Aires per sette anni, con stipendi da fame, poi fu operaio dei telefoni e per nove anni correttore di bozze presso il quotidiano “La Razón”. Nel frattempo continuava ostinatamente a scrivere e a creare uno stile del tutto personale: quel “realismo delirante” che ispira anche i racconti di “Uccidendo nani a bastonate” (tr. di Loris Tassi, Arcoiris, 152 pp., 12 euro).

In questa raccolta, infatti, si incontrano: un cadì arabo vissuto nell’anno 200 dell’Egira che si accanisce a torturare una vecchia, rea di avergli ficcato la borsa in un occhio (su un autobus azionato da quindici schiavi); una spiaggia popolata da pittoreschi clochard che si intrattengono raccontandosi storie strampalate e disquisendo dei massimi sistemi; incauti egittologi alla ricerca del clavicordo di Mozart, ignari del fatto che nasconde la sua mummia; uno scienziato pazzo che vuole costruire una macchina per viaggiare all’interno di un tornado; un campo di sterminio nazista nel quale si progetta di seppellire in una fossa gigantesca 1.400 milioni di cadaveri. (Vale la pena ricordare che il problema dell’eliminazione fisica dei detenuti nei campi mise davvero sotto pressione gli “scienziati” nazisti, che vagliarono innumerevoli soluzioni calcolando costi, tempi di esecuzione, ecc.)

A proposito del “realismo delirante”, Laiseca una volta ha affermato: “… con tutti quei calcoli assurdi, in realtà, non faccio altro che mettermi all’altezza dell’universo, perché l’universo è realista delirante. Vi sono degli assoluti nell’universo, ma nella risoluzione finale dei processi non vi è esattezza, bensì incertezza. Perciò, fare calcoli ridicoli è un modo per situarsi alla sua altezza”.

Vuole la leggenda che il gerundio nel titolo (“Matando enanos a garrotazos”, della cui scelta si occupa lo spassoso racconto che chiude la raccolta) gli sia costato un premio. Il suo commento? “Vi offro non solo gerundi, ma avverbi, frasi germanizzate, virgole prima del verbo, rime, iati e dissonanze”. Quanto all’originalità dei suoi titoli, basti pensare a “El gusano máximo de la vida misma” (letteralmente: “Il verme massimo della vita stessa”), o a “Por favor, ¡plágienme!”, un testo ibrido che simula il saggio. Non era del giudizio dei contemporanei che si preoccupava, ma della sopravvivenza della sua opera. Lamentava soprattutto la mancanza di traduzioni, motivo per cui fu contentissimo quando ebbe fra le mani una copia di “Avventure di un romanziere atonale”, una sorta di prologo a “Los Sorias” uscito nel 2014 sempre per le edizioni Arcoiris.

Una facile previsione: l’opera di Laiseca continuerà a guadagnare lettori, usciranno riedizioni dei suoi romanzi e racconti, la critica se ne interesserà sempre di più, si moltiplicheranno le traduzioni. Del resto, è il destino comune di tanti scrittori “eccentrici”: raggiungere la fama post mortem.

(Pubblicato su alfabeta 2, settembre 2017.)

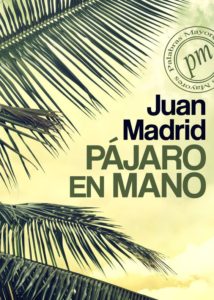

Nel 2007 è uscito per la casa editrice e/o un romanzo dello spagnolo Juan Madrid il cui titolo originale era Un pájaro en la mano. Per i non ispanofoni: un pájaro è un uccello. Si può immaginare l’effetto di questo titolo tradotto letteralmente sul lettore italiano, il quale non è tenuto a sapere che allude a un refrain spagnolo: “Más vale un pájaro en la mano que ciento volando”, la cui consueta trasposizione italiana sarebbe: “Meglio una gallina oggi che un uovo domani”. Bene. Ma è plausibile un titolo come: Meglio una gallina oggi? Sconcerto del lettore, che in libreria ha preso in mano quello che gli è stato presentato come un noir. Soluzione? Essendo una storia di poliziotti corrotti, ho proposto Mele marce, a cui l’editore ha apposto un sottotitolo che non guasta e serve a chiarire ulteriormente di che cosa si tratta: “Marbella noir”.

Nel 2007 è uscito per la casa editrice e/o un romanzo dello spagnolo Juan Madrid il cui titolo originale era Un pájaro en la mano. Per i non ispanofoni: un pájaro è un uccello. Si può immaginare l’effetto di questo titolo tradotto letteralmente sul lettore italiano, il quale non è tenuto a sapere che allude a un refrain spagnolo: “Más vale un pájaro en la mano que ciento volando”, la cui consueta trasposizione italiana sarebbe: “Meglio una gallina oggi che un uovo domani”. Bene. Ma è plausibile un titolo come: Meglio una gallina oggi? Sconcerto del lettore, che in libreria ha preso in mano quello che gli è stato presentato come un noir. Soluzione? Essendo una storia di poliziotti corrotti, ho proposto Mele marce, a cui l’editore ha apposto un sottotitolo che non guasta e serve a chiarire ulteriormente di che cosa si tratta: “Marbella noir”. Dopo un paragrafo in cui percorre a volo d’uccello i nomi degli autori messicani più noti, Paz, Rulfo, Fuentes, passando per Taibo II e Mastretta, Cordelli arriva a Pitol e Pacheco, e poi ai più giovani – Villoro, Bellatin, Volpi, Herrera, Villalobos, Nettel e Monge –, di cui fornisce pedantemente le date di nascita e niente più. Per Cordelli si tratta di una «quantità impressionante», ma in effetti se ne è lasciati sfuggire un bel po’, altrimenti avrebbe senz’altro scritto esplicitamente «una quantità eccessiva». (Senza andare troppo lontano, io ho tradotto tre romanzi e due raccolte di racconti di Enrique Serna, due romanzi di Cristina Rivera Garza e un noir di Joaquín Guerrero Casasola. Inoltre sono stati tradotti Jorge Ibargüengoitia, Laura Esquivel, Carmen Boullosa, Margo Glantz, Élmer Mendoza, Valeria Luiselli, Ignacio Padilla, Rafael Bernal, e recentemente di Josefina Vicens e Juan García Ponce, e l’elenco non è affatto esaustivo.)

Dopo un paragrafo in cui percorre a volo d’uccello i nomi degli autori messicani più noti, Paz, Rulfo, Fuentes, passando per Taibo II e Mastretta, Cordelli arriva a Pitol e Pacheco, e poi ai più giovani – Villoro, Bellatin, Volpi, Herrera, Villalobos, Nettel e Monge –, di cui fornisce pedantemente le date di nascita e niente più. Per Cordelli si tratta di una «quantità impressionante», ma in effetti se ne è lasciati sfuggire un bel po’, altrimenti avrebbe senz’altro scritto esplicitamente «una quantità eccessiva». (Senza andare troppo lontano, io ho tradotto tre romanzi e due raccolte di racconti di Enrique Serna, due romanzi di Cristina Rivera Garza e un noir di Joaquín Guerrero Casasola. Inoltre sono stati tradotti Jorge Ibargüengoitia, Laura Esquivel, Carmen Boullosa, Margo Glantz, Élmer Mendoza, Valeria Luiselli, Ignacio Padilla, Rafael Bernal, e recentemente di Josefina Vicens e Juan García Ponce, e l’elenco non è affatto esaustivo.)