«…e l’uomo che vi aderisce non è più un uomo, ma una misera foglia secca in balia della forza del vento…»

La prima edizione di Quelli di sotto – assai diversa da quella definitiva – recava il significativo sottotitolo «Quadri e scene della rivoluzione in corso» e uscì a puntate nel 1915 sul quotidiano El Paso del Norte, in Texas, dove l’autore, un medico al seguito delle truppe rivoluzionarie, si era rifugiato dopo la grave sconfitta subita da Pancho Villa a Celaya nell’aprile di quell’anno.

Il romanzo però rimase quasi sconosciuto fino al 1925, quando fu ripubblicato nel supplemento domenicale del quotidiano El Universal Ilustrado, innescando subito una polemica politica ed estetica. Inaugurava un ciclo sulla Rivoluzione messicana di cui vale la pena menzionare altri due romanzi coevi di un certo valore letterario, accomunati dal carattere episodico e scritti da chi aveva partecipato in prima persona ai fatti narrati: El águila y la serpiente di Martín Luis Guzmán, e Ulises criollo di José Vasconcelos. Il filone proseguirà più tardi con meditate e ben strutturate narrazioni di Juan Rulfo, Carlos Fuentes, Elena Poniatowska e tanti altri, nelle quali diventano preponderanti il distanziamento critico e l’interpretazione in sede storica di quel lungo e caotico processo che chiamiamo Rivoluzione messicana.

Già nel 1929 Quelli di sotto veniva pubblicato in inglese con il titolo The Underdogs, e nell’epistolario di Azuela figurano ampi scambi con il traduttore, Lawrence B. Kiddle, in difficoltà con i numerosi termini regionali; l’opera uscì anche in Francia nel 1930 e in Italia nel 1945 presso Mondadori. E presto iniziò la sua fortuna critica, insieme alle diatribe sulle posizioni politiche dell’autore, accusato da alcuni di aver dipinto un quadro troppo pessimistico («nichilista») degli esiti del processo rivoluzionario.

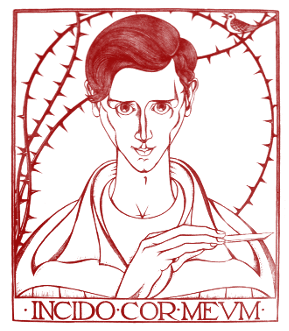

Mariano Azuela (1873-1952) era medico chirurgo e praticava la professione, ma iniziò a pubblicare narrativa nel 1907. Arriverà a scrivere venticinque romanzi, fra i quali spiccano Las moscas e Los caciques, raccolti insieme a un’altra decina di autori minori nei due volumi antologici La novela de la revolución mexicana, del 1960. Coltivò costantemente la vocazione scrivendo anche racconti, testi drammaturgici – fra cui una trasposizione per le scene di Quelli di sotto – e saggi di critica letteraria, e ottenne importanti riconoscimenti, compreso il Premio Nazionale per la Letteratura nel 1949, e incarichi prestigiosi in campo culturale.

Allo scoppio della rivoluzione nel 1910 venne perseguitato in quanto nemico del governo di Porfirio Díaz, delle cui truppe, «i federali», ci offre gustose e impietose descrizioni nel romanzo, e fu un entusiasta seguace di Francisco Madero, che vedeva come un idealista «puro».

Dopo il suo assassinio, si schierò contro l’usurpatore Huerta e, quando questi dovette prendere la via dell’esilio, Azuela scelse una delle fazioni in cui si divisero i costituzionalisti, quella di Pancho Villa. Nell’ottobre del 1914 si unì agli «autentici rivoluzionari», già con il fermo proposito di trarne ispirazione per scrivere un romanzo.

Quelli di sotto infatti fu scritto in gran parte nelle pause tra una marcia forzata e uno scontro con le truppe nemiche, e si presenta dunque come una sorta di cronaca testimoniale. Secondo una dichiarazione dello stesso Azuela: «…inseguiti dai seguaci di Carranza, passando da una sconfitta all’altra, un bel giorno mi ritrovai negli Stati Uniti con un mucchio di fogli sotto la camicia. Due terzi del romanzo erano già scritti e lo completai nella tipografia di El Paso del Norte».

Nel corso del tempo la critica ha sottolineato la centralità di alcune tematiche archetipiche: quella della violenza, anzitutto, che non risparmia nessuno meritandosi spesso l’aggettivo «cieca», e che viene declinata nei suoi aspetti tragici ma anche con sfumature di humour nero; e quella della morte, temuta da alcuni e affrontata in modo sprezzante da altri. Anche la natura e il paesaggio, che riflettono sempre le passioni e i sentimenti umani, hanno un ruolo nell’economia generale del romanzo: le scarne descrizioni dell’ambiente in cui si muovono i guerriglieri si colorano di tratti lirici e mitologici: «Dalla sommità della collina si vedeva un versante della Bufa, con il suo crinale simile alla testa coperta di piume di un superbo re azteco».

I personaggi, molti dei quali prendono a modello guerriglieri che l’autore ebbe modo di osservare e frequentare – in particolare, il generale Julián Medina, che contribuirà a definire alcune caratteristiche di Demetrio Macías –, sono talmente vividi e convincenti che finiscono per assurgere a figure rappresentative e simboliche. E alla fine la cronaca travalica i suoi confini e sfocia in una vera e propria epopea nazionale: l’ingresso nella vita politica del paese di masse di pezzenti: «quelli di sotto», appunto. Come Azuela scrive in Las moscas: «Nei nostri bassifondi ci sono torrenti d’ispirazione per la nascente letteratura nazionale».

Carlos Fuentes ha coniato per il romanzo la definizione di «Iliade scalza» (ma si può pensare anche all’Odissea, secondo lo schema fuga-peripezie-ritorno al focolare domestico), e ne ha messo in luce la «natura anfibia, di epica violata dal romanzo, di romanzo violato dalla cronaca, testo ambiguo e inquietante che nuota nelle acque di molti generi». Tuttavia, ha notato altresì che l’epica di Quelli di sotto si degrada rapidamente: Pancho Villa, che compare solo nei discorsi dei suoi seguaci, è nientemeno che «il Napoleone messicano […] l’aquila azteca che ha conficcato il suo becco d’acciaio nella testa della vipera Victoriano Huerta», ma l’altisonante definizione lascia trasparire una certa ironia.

L’epica in effetti ha bisogno di eroi a tuttotondo, di cui però nel romanzo non c’è traccia, e di un rigoroso codice di valori, che scarseggiano fra una truppa di energumeni spesso incuranti dei più elementari principi di giustizia e umanità. Nemmeno Demetrio (nome che rimanda alla «madre terra» e alla dea dell’agricoltura), protagonista di un racconto che resta comunque corale, è senza macchia, malgrado il suo coraggio e il carisma che esercita sui suoi uomini. La sua ribellione, in buona parte inconsapevole, esplode solo quando i soldati governativi gli bruciano la casa (proprio come succede al gaucho Martín Fierro), e si configura più che altro come una vendetta personale nei confronti del cacicco che gli rendeva difficile la vita. Nonostante l’amore dichiarato per la moglie, Demetrio non si sottrae al fascino delle donne che incontra sulla sua strada, dall’ingenua Camila alla promiscua Truccata, personaggio che Azuela dichiarò di aver tratto pari pari dalla realtà; a questo proposito basterà ricordare che Pancho Villa ebbe innumerevoli mogli: ventitré, trentacinque o più di settanta, secondo le diverse fonti, e che le soldaderas, le donne che seguivano gli spostamenti dei guerriglieri, furono figure caratteristiche della rivoluzione messicana, immortalate in centinaia di foto, e ispirarono celeberrime canzoni, come La Adelita citata nel romanzo.

Non sono certo eroi neppure il «signorino» Luis Cervantes, personaggio totalmente inventato, un voltagabbana che sposa la causa dei ribelli soltanto quando la ritiene vincente e, malgrado gli enfatici discorsi impregnati di retorica rivoluzionaria, rimane uno squallido arrivista, né l’idealista disilluso Alberto Solís, forse l’unico per il quale Azuela sembra provare una certa simpatia, che per esprimere tutto il suo disincanto cita una poesia di Juan Ramón Jiménez: «Mi ero immaginato un prato fiorito in fondo alla strada… E ho trovato un pantano». E la fulminante battuta di un ufficiale in risposta alle parole del pazzo Valderrama, che esaltava i martiri, i sognatori, «gli unici buoni»: «Solo perché non hanno avuto il tempo di diventare cattivi», è l’amara conclusione cui forse arrivò anche Azuela.

Oltre a non figurare in alcun modo nel romanzo, caso raro fra gli scrittori che parteciparono al movimento rivoluzionario, Azuela non ci ha lasciato un testo propagandistico o didattico, non ha idealizzato la rivoluzione che pure aveva suscitato il suo entusiasmo, e la dipinge con tutte le sue ombre. Ecco perché Quelli di sotto è diventato un classico, ovvero un libro che possiamo leggere ancor oggi con interesse e con profitto. Di questo Azuela era ben consapevole, quando esordì con queste parole a una conferenza tenuta al Colegio Nacional nel 1945: «Devo al mio romanzo una delle soddisfazioni più grandi avute nella mia vita di scrittore. Il celebre romanziere francese Henri Barbusse, noto comunista, l’ha fatto tradurre e pubblicare sulla rivista Monde, di Parigi, da lui diretta. L’Action Française, organo dei monarchici e dell’estrema destra francese, ha accolto il mio romanzo con elogi. Ciò è molto significativo per uno scrittore indipendente e non ha bisogno di commenti».

(Postazione a “Quelli di sotto”, Edizioni Sur.)