Traduzione dal francese di Lorenza Di Lella

Ero seccato con il mio editore perché voleva per forza farmi aggiungere un racconto alla raccolta: sette secondo me era un numero che portava male; d’altra parte erano racconti piuttosto «esili», come si suol dire, e non bastavano a raggiungere un numero di pagine decente per un libro. Gli proposi delle poesie che avevo scritto in gioventù; le rifiutò educatamente, adducendo la scusa che in linea di massima una raccolta di racconti dovrebbe contenere solo racconti. E illustrazioni? Da qualche parte, in un cassetto, avevo ancora alcuni miei vecchi disegni, potevamo servircene per rimpolpare la raccolta, magari ritagliando le singole vignette e ingrandendole in modo da riempire con ognuna un’intera pagina. Il che avrebbe ridotto notevolmente il mio lavoro. L’editore mi fece notare che quei disegni erano passati di moda, invece si aspettava grandi cose dal mio talento letterario. Avevo già sbagliato diversi romanzi, insistetti, e poi non avevo la benché minima idea per un racconto, ecco tutto. Riattaccammo, salutandoci da buoni amici. Era almeno da un anno e mezzo che non mi veniva un’idea per un racconto, quelli che gli avevo rifilato al momento di firmare il contratto li avevo ricavati da vecchi numeri di «Hara-Kiri» e non ne ricordavo né l’argomento né il titolo, con ogni probabilità si trattava di quel genere di racconti che si scrivono in fretta e furia per arrivare a fine mese quando si è a corto di marijuana. All’inizio di luglio mi imbattei nel mio editore in una discoteca gay del nostro quartiere. Ci ritrovammo a ballare il twist uno di fronte all’altro. Il mio editore è più alto di me, sembra Sylvester Stallone.

«Che ci fai qui? Ti credevo alle prese con il racconto».

«Che racconto?»

«L’ultimo racconto per il tuo libro. Devo consegnarlo al tipografo entro il 15, sennò poi iniziano le vacanze e non sarà più possibile farlo uscire a ottobre, e per l’anno prossimo non ho neanche un buco!»

Ce ne andammo al bar a bere una birra in lattina. Eravamo venuti a rimorchiare ognuno per conto proprio, e per entrambi quell’incontro era una vera rottura di scatole, soprattutto con quella storia del racconto.

«Non è che per caso hai un’idea per un racconto?», gli chiesi.

Mi guardò perplesso. Gli passai lo spinello, che per qualche secondo assorbì tutte le sue energie. Alla fine se ne uscì con una vera perla di saggezza: «Qualsiasi idea è buona per un racconto».

«Vedi che mi tocca sentire da un editore!», esclamai, anche se in fondo ne ero convinto anch’io. E visto che l’idea gli era piaciuta, insistette:

«Un editore e uno scrittore che si incontrano per caso in discoteca: puoi iniziare così».

«E poi, che ci succede? Ce ne torniamo a casa insieme? No, ci conosciamo da troppo tempo».

«E se io ti uccidessi perché non hai scritto il racconto, non sarebbe un buon soggetto?»

«E poi chi lo scriverebbe, questo benedetto racconto?»

«Io!»

Non sopporto l’umorismo di Jean-Pierre. Erano le tre e mezza del mattino e non c’era più nessuno di rimorchiabile. Erano rimasti solo tre o quattro intellettuali che, affascinati dalle nostre chiacchiere, non staccavano le chiappe dagli sgabelli del bar. Al piano di sotto una decina di analfabeti si sbaciucchiavano, ciucciandosi i baffi nell’oscurità.

«Questo posto fa schifo».

«Tu devi arrivare ad Anvers, no? Io a Blanche».

«Andiamo a bere un ultimo bicchiere in place Pigalle, che è a metà strada». Scendemmo le scale per raggiungere l’uscita.

Il guardarobiere non c’era. Gli lasciammo sul bancone i numeri e due monete da dieci franchi e riprendemmo dalle grucce i nostri giubbotti di pelle. Tirammo su la cerniera fino al mento, temendo la rugiada parigina che minaccia la gola delicata dei nottambuli. La porta d’ingresso era sprangata.

«Sarà andato a fare una marchetta».

«Non è un buon motivo per chiudere a chiave la porta».

«Ha in custodia una decina di giubbotti di pelle, un patrimonio».

In una tasca del mio giubbotto trovai due spinelli già rollati. Ce ne accendemmo uno a testa per coprire l’odore dei popper.

«Guarda che dico sul serio, quel racconto mi serve. È in gioco il futuro della mia casa editrice», sparò. «Sei la mia Virginia Woolf. Potresti leggermelo al telefono nel fine settimana, oppure lasciarmelo nella segreteria telefonica».

«Ti ho già detto che non ho la minima idea per un racconto, Jean-Pierre, non insistere!»

Da fuori bussavano forte alla porta.

«È chiuso!» gridammo.

«Ma che fine ha fatto il guardarobiere?»

Risalimmo le scale della discoteca. Dietro il bancone il barman non c’era più. Mi girai verso una vecchia checca islandese che mi era stata presentata diverse volte al Flore, quando ancora bazzicavamo Saint-Germain-des-Prés.

«La porta d’ingresso è chiusa».

«E allora?»

«Non possiamo uscire».

«Uscire, e perché? Non vi piace qui?»

Decidemmo di andare a cercare qualcuno del personale al secondo piano, dove ci sono i bagni e la famosa camera oscura che qui, come a New York, tutti chiamano “The darkroom”. Né io né lui avevamo voglia di farci palpare da persone di cui non saremmo riusciti a distinguere nemmeno il colore della parrucca, tanto più che all’epoca eravamo tutti preoccupatissimi per le cosiddette malattie sessualmente trasmissibili, di cui si faceva un gran parlare. «Rinchiudono i clienti nella discoteca e se ne vanno al secondo piano a farsi spompinare!» «Potrebbero almeno andarci a turno!» Salimmo al secondo piano. «Vai a dare un’occhiata nella dark», mi disse Jean-Pierre, «io vado a vedere in bagno». All’ingresso del secondo piano ci separammo. Io mi avventurai nella darkroom, cercando di tenermi alla larga da quella massa umana dalle mille mani rapaci.

«Ci sono per caso il guardarobiere o il barman?», ripetei varie volte a voce altissima. Nessuna risposta, a parte rumori ripugnanti tipo un cigolare di catene e il cic-ciac di quelli che si inculavano. Raggiunsi Jean-Pierre in bagno. Lo trovai in piedi, appoggiato alla parete. Aveva un coltello da cucina in mano e gli avambracci che grondavano sangue. Le ginocchia gli tremavano, stava per svenire. Senza pensarci troppo gli diedi uno schiaffo. Lui si riprese così in fretta che me lo restituì subito, insudiciandomi la faccia di sangue. Il barman era seduto sul water, con i pantaloni calati e la testa rovesciata all’indietro. Da un’ampia ferita che gli solcava la gola sgorgava una marea di sangue che ricadeva a fiotti nella tazza tra le sue gambe. Non avrei mai creduto che un barman potesse contenere tanta emoglobina. Sentii la vista che mi si annebbiava; stavolta fu Jean-Pierre a soccorrermi: mi prese per le ascelle, mi trascinò fino al lavandino e mi mise la testa sotto il getto di acqua fredda. In quel momento entrò la checca islandese che si mise a gridare come un’ossessa. Jean-Pierre cercò di calmarla, ma riuscì solo a macchiarle la camicia di sangue. Lei, in ginocchio, supplicava: «Abbiate pietà, vi prego! Sono padre di famiglia!»

Attirate da quella sarabanda, vennero a unirsi alla festa anche le checche che stavano nella darkroom. Urlavano e inalavano popper. La cosa che le spaventava di più non era la vista del barman trucidato, bensì noi due, perché era chiaro che ci avevano scambiato per assassini. Una di loro prese il coltello e lo avvolse nel suo foulard di seta per non cancellare le impronte digitali; i masochisti misero a disposizione le loro catene per legarci, anche se nessuno aveva il coraggio di avvicinarsi troppo a noi.

«Non siamo stati noi», balbettò Jean-Pierre senza perdere la calma. «Se ci credete colpevoli, chiudeteci nella darkroom e aspettate che arrivi polizia».

«Non vedete l’ora di levarvi di torno, vero?», gridò qualcuno.

«Anche voi, mi pare», rispose Jean-Pierre.

«Tenga a freno la lingua, signore! Non dimentichi che rischia di finire sulla ghigliottina!»

La checca islandese diede a intendere di essere stata testimone oculare del delitto; giurava e spergiurava di essere stata minacciata da JeanPierre con il coltello. Ci spinsero verso la darkroom con la punta delle dita. Le più cattive ci sputarono addosso mentre passavamo, ma ci fu anche una buona samaritana che andò al bar a prenderci due birre prima che ci rinchiudessero. Il problema era riuscire ad avvertire la polizia senza mettere in allarme i vicini; i fili del telefono erano stati tagliati, la porta d’ingresso era sprangata e l’unica finestra, che si trovava proprio nella darkroom, era al secondo piano. Ci intimarono di non cercare di avvertire i vicini se non volevamo peggiorare la nostra situazione. Ma noi avevano più paura dei vicini che della polizia. Pensavano, non a torto, che un qualsiasi ragazzino munito di Kodak avrebbe potuto fare fortuna immortalando quella danza macabra. Notammo che la porta della darkroom si apriva verso l’esterno e che la serratura era tenuta insieme da un’unica vite traballante. Jean-Pierre, che era abbastanza robusto, avrebbe potuto, al momento buono, farla saltare con una spallata. Aprimmo le imposte della finestra e la luce della luna inondò la stanza in cui fino ad allora aveva sempre regnato il buio pesto. Era un cubo di circa cinque metri di lato. Sul pavimento luccicante di sborra c’erano bottiglie di birra, un dildo, un impermeabile.

«Chissà cos’è che li fa eiaculare tanto?», si chiese Jean-Pierre ad alta voce.

«Perché hai preso in mano il coltello?»

«Non lo so, è stato un gesto istintivo. Aveva il coltello piantato nel petto; forse ho pensato che gli avrebbe dato sollievo o che, magari, lo avrebbe riportato in vita».

«Un istinto da intellettuale! Voglio vedere come lo spiegherai alla polizia!»

«Secondo te, l’ha chiusa l’assassino la porta d’ingresso?»

«Impossibile. Siamo stati i primi ad accorgerci che eravamo prigionieri».

«Quando abbiamo deciso di uscire, il barman era ancora dietro al bancone?»

«Certo, abbiamo pagato a lui».

«Quanto tempo siamo rimasti giù?»

«Il tempo di farci uno spinello parlando di Virginia Woolf. Non meno di quattro minuti! L’assassino ha avuto tutto il tempo di commettere il delitto. Ma ha fatto un tale macello che avrebbe dovuto essere coperto di sangue dalla testa ai piedi».

Jean-Pierre andò a prendere l’impermeabile rimasto per terra e lo guardò alla luce della luna che filtrava dalla finestra. Era inzuppato di sangue. L’assassino doveva essere per forza uno di quelli che stavano nella darkroom quando abbiamo scoperto il corpo. Li passammo mentalmente in rassegna uno per uno. Non riuscivamo proprio a immaginare che tra quegli esseri senza qualità, che avevano il coraggio di esprimersi liberamente solo alle quattro del mattino, travestiti e nell’oscurità più totale, si nascondesse un assassino.

«Un assassino deve avere sangue freddo!»

«E nervi d’acciaio!»

«Ma perché non è scappato?»

«Che domande! Ha trovato la porta chiusa».

«E allora chi ha chiuso la porta?»

«Il guardarobiere. Qui dentro non c’è da nessuna parte, probabilmente se n’è andato prima che venisse commesso il delitto. È molto probabile che tra i due fatti non ci sia nessun rapporto».

L’idea di un gruppo di checche chiuse a chiave in una discoteca aveva tutta l’aria di una burla, ma il delitto era un delitto vero, un delitto atroce.

«Secondo me è stata la vecchia islandese», disse Jean-Pierre con aria di mistero mentre si accendeva una sigaretta.

«Ma è l’unica ad avere un alibi. Non dimenticare che quando siamo rientrati nella discoteca era seduta al bancone del bar; siamo stati noi a dirle che la porta era chiusa a chiave».

«Appunto, altrimenti se ne sarebbe andata tranquillamente!»

«E avrebbe ucciso il barman mentre noi stavamo chiacchierando all’ingresso?»

«Il delitto è stato commesso in pochissimo tempo. La checca islandese deve averlo seguito quando è salito al secondo piano per fare i suoi bisogni, nel preciso istante in cui noi ce ne siamo andati. Era seduto con i pantaloni abbassati, completamente indifeso. L’islandese lo sgozza senza difficoltà e poi gli pianta il coltello nel petto. Lascia l’impermeabile nella dark, si lava le mani e torna al bar dove l’abbiamo trovata».

«Poi è risalita e ci ha trovato in bagno accanto al cadavere!»

«È uno squilibrato, ma ha ideato un piano diabolico».

«Uno di quegli emarginati convinti che gli omosessuali siano l’incarnazione del demonio. Ma perché il barman? Di tutti noi era l’unico a non avere proprio niente di diabolico, era solo un barman. Ma forse non era un barman come gli altri».

«Lo conoscevi da molto tempo?»

«Da parecchio, ma solo di vista. Se non sbaglio, vent’anni fa lavorava alla Pergola. Ma era una persona discreta, a stento salutava».

«Io lo conoscevo bene», mormorò Jean-Pierre. Rimasi sorpreso dalla sua dichiarazione. Jean-Pierre era seduto sul davanzale della finestra; teneva la sigaretta fra le labbra ma non aspirava. Nella luce della luna il fumo sembrava immobile. C’era una calma irreale. Forse stavo solo sognando.

«Jean-Pierre, non è che… voglio dire, non è che per caso hai perso la testa e… e l’hai ucciso?»

«No», disse Jean-Pierre, «ma avrei dovuto. Avrei dovuto ucciderlo un sacco di tempo fa».

Il tono con cui me lo disse mi fece correre un brivido lungo la schiena.

«In una discoteca come questa», continuò, «tutti i clienti hanno qualcosa da nascondere, basta capire cosa».

«Jean-Pierre, mi dispiace di aver pensato che… voglio dire…»

«Non ti preoccupare», tagliò corto.

«Io stesso, per una frazione di secondo, ho creduto di essere un assassino. Non puoi capire fino a che punto si può odiare un ricattatore. Stasera avevo appuntamento con lui, pretendeva che gli consegnassi un somma di denaro che era decisamente al di sopra delle mie possibilità, a meno di non sbarazzarmi della casa editrice. Gli ho chiesto una proroga di una settimana, giusto il tempo per ottenere un prestito in banca, ma lui è stato inflessibile. Domani avrebbe reso pubblici certi documenti che mi riguardano, documenti che mi avrebbero screditato agli occhi di tutti». Quelle parole stuzzicarono la mia curiosità. «Jean-Pierre, ti giuro che non lo dirò mai a nessuno, ma cos’hai da nascondere di tanto importante?»

«Ho ucciso un uomo».

Azzardai: «Chi era?»

«Un barman».

Mi chiesi se fosse uno scherzo. «Quanti barman hai ucciso in vita tua?»

«Uno solo. Avevo quindici anni».

Sentii un tale turbamento nella sua voce che ebbi l’impressione di aver risvegliato con le mie domande un grande dolore sopito, così preferii non aggiungere altro.

Da dietro la porta ci giunsero delle grida. Ci precipitammo a guardare, io dal buco della serratura, e Jean-Pierre, che è più alto, dalla feritoia che si apriva nella porta.

I bagni si trovavano proprio di fronte alla darkroom e davano sullo stesso pianerottolo in cima alle scale. Quattro checche a torso nudo ne trascinavano un’altra per i piedi. Quella si dibatteva con tutte le sue forze, nonostante le catene che le tenevano stretti polsi e caviglie. Era l’islandese!

«L’hanno capito da soli che era lui l’assassino…»

«Dobbiamo fermarli!», esclamò Jean-Pierre.

Gli impedii di buttare giù la porta. «Speriamo piuttosto che si dimentichino di noi!»

L’islandese venne sgozzato in quattro e quattr’otto e gettato nel bagno accanto al barman, dove non potevamo vederlo. Mi sentii mancare, e corsi alla finestra per prendere una boccata d’aria. Due grosse auto nere stavano parcheggiando contemporaneamente lungo la strada. Da ognuna uscirono quattro uomini.

«Jean-Pierre, è arrivata la polizia!»

«Non è possibile, i poliziotti non indossano maschere!»

E che maschere! Erano fatte con piume di tutti i colori. «Sembra una compagnia di musical».

«Ma chi sono?»

«Forse è solo una comitiva che ha voglia di fare baldoria e non ha trovato altri locali aperti a quest’ora a Parigi. Ma come mai hanno la chiave?»

«Te l’avevo detto che non c’era nessun rapporto fra la porta chiusa e l’omicidio del barman».

«Non è possibile!»

«Lo scopriremo presto!»

Tornammo alla porta della darkroom per vedere cosa stava succedendo nei bagni. Gli assassini dell’islandese si erano inginocchiati e pregavano.

«Una setta?»

In quel momento il crepitio di una mitragliatrice li fece sobbalzare. E fece sobbalzare anche noi. Avemmo tutti la stessa reazione: ci stringemmo l’uno all’altro. Due donne nude con maschere di piume sulla faccia (due indiane?) e in pugno delle mitragliatrici leggere fecero irruzione nei bagni.

«Per la liberazione delle lesbiche cubane!», gridò una delle due mentre l’altra apriva il fuoco sulle checche inginocchiate, che caddero le une sulle altre come tante bambole. Fortunatamente per noi le lesbiche cubane non immaginarono che dietro la porta chiusa ci fosse una darkroom, probabilmente pensarono si trattasse di uno sgabuzzino. Andammo alla finestra e le vedemmo uscire dalla discoteca con indosso gli impermeabili e le maschere di piume. Dal modo in cui aprirono e chiusero le portiere ci sembrò che avessero movenze tipicamente femminili. Le due macchine partirono a tutta velocità. Nell’edificio di fronte qualche finestra si illuminò. Jean-Pierre si gettò con tutto il suo peso contro la porta, che non oppose alcuna resistenza, tanto che lui si ritrovò a terra sulla porta scardinata. Lanciò un grido di dolore: si era lussato il mignolo della mano sinistra. Scendemmo di corsa le scale. Al primo piano trovammo altri sette ex clienti della discoteca sparsi tra i tavoli e la pista da ballo, un altro cadavere sbarrava le scale dell’ingresso. Lo scavalcammo. La porta era spalancata. Risalimmo rue Pigalle. Albeggiava. Nella zona l’unico bar aperto era La Nuit. Alcuni travestiti del terzo mondo chiacchieravano con i loro magnaccia. Ci sedemmo a un tavolino in fondo alla sala e ordinammo una bottiglia di Veuve-Clicquot, come vedemmo fare dagli altri.

«Donne? Lesbiche cubane!»

Considerata la loro situazione, si capiva che fossero fanatiche, ma di lì a prendersela con una discoteca gay di Pigalle… non aveva senso. Niente in tutta quella storia sembrava rispondere a una logica. Potevi rigirarla come volevi, ma il puzzle restava sempre incompleto. Durante il primo atto avevamo chiacchierato vicino al guardaroba, durante il secondo avevamo discusso nella darkroom. In fondo, non avevamo la più pallida idea di cosa ci fosse sotto veramente! Jean-Pierre andò a telefonare a France Soir dove aveva dei contatti. Tornò al tavolo con un sorriso a trentadue denti. «Nessuno ci capisce niente. Attribuiscono tutti i delitti alle lesbiche, anche l’omicidio del barman e quello dell’islandese».

«Ma loro chi sono?»

«Quanto a questo, abbiamo veramente preso un abbaglio: sono dei travestiti!»

«E perché militano nelle file delle lesbiche?»

«Beh, è ovvio, se consideri la cosa dal punto di vista cubano. Vorrebbero che tutti gli omosessuali si facessero evirare».

«See, una parola! Ci vorrebbe Dio in persona!»

«In effetti. Chissà da chi sono manovrati!»

«E le quattro checche che hanno ucciso l’islandese sotto i nostri occhi, anche loro erano delle fanatiche?»

«Una guerra tra uomini, come al solito».

«Una guerra tribale».

«E il barman? Chi ha ucciso il barman?»

Jean-Pierre intinse il cornetto nella sua coppa di champagne, tenendo sollevato il mignolo lussato. «Ho dovuto scegliere tra lui e la casa editrice». Accendemmo un ultimo spinello.

«E l’impermeabile macchiato di sangue?»

«L’avevo lasciato là all’inizio della serata».

«Quindi è un crimine premeditato! E sei stato tu a chiudere la porta d’ingresso?»

«No. Deve essere stato il guardarobiere».

«Ma perché?»

«Non lo so. Forse era d’accordo con le lesbiche cubane».

«Non credo a una sola parola della tua storia. Jean-Pierre, sei sicuro di aver ucciso tu il barman?»

Arrossì. «Non ti sembra una buona idea per un racconto?»

«Non contare su di me! Sono tuo complice! Non voglio finire i miei giorni a Clairvaux!»

«Pensa ai capolavori che potremmo scrivere in prigione!»

In place Pigalle La Nuit stava chiudendo, e come sempre la vecchia zingara vendeva le sue rose. Jean-Pierre mi regalò una rosa rossa, io gliene regalai una bianca.

«C’è un’aria troppo bella per andare a dormire».

«Se ce ne andassimo a passare la mattinata alla Piscine Deligny?»

«Si rimorchia?»

«Bisogna alzarsi presto per rimorchiare i figli dei morti ammazzati del giorno prima».

«Chi l’ha detto, Fassbinder?»

«No, Khomeini».

«Sei insopportabile quando fai l’intellettuale, Jean-Pierre».

«Noleggeremo dei costumi da bagno».

Attraversammo Parigi diretti verso la Senna, lasciando strascicare per terra i giubbotti di pelle, ognuno con la sua rosa dietro l’orecchio.

Luglio 1983

Una nota sull’autore

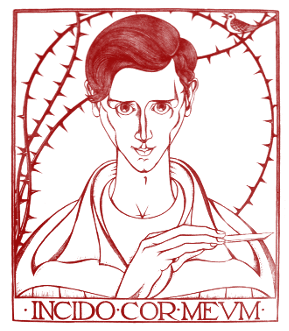

Copi nacque a Buenos Aires nel 1939 e morì nel 1987 a Parigi, dove risiedeva dal 1962, vittima dell’Aids. Nipote di un magnate della stampa argentina e di una eccentrica femminista, figlio di un uomo politico costretto all’esilio per le sue posizioni antiperoniste, trascorse gran parte dell’infanzia in Uruguay, rivelando già da adolescente un notevole talento per il disegno e la caricatura.

Stabilitosi a Parigi, cominciò a pubblicare le celebri strisce della Femme assise sul «Nouvel Observateur» (riprese in Italia da «Linus») e partecipò inizialmente alle attività del Teatro Pánico di Jodorowsky, Arrabal e Topor. Il teatro – a cui si dedicò per tutta la vita in veste sia di drammaturgo che di attore en travesti – e il fumetto sono forse i versanti più noti in Italia della poliedrica attività di questo artista, che scelse la lingua francese per la maggior parte delle sue opere. Una raccolta di undici pièces è stata curata da Franco Quadri (Teatro, Ubulibri, 1988 e 2004), e anche da noi Copi è uno degli autori più amati dai gruppi d’avanguardia. Nel fumetto, dopo la Femme assise vennero altre raccolte, fra cui Les vieilles putes, pubblicata anche in Italia (Storie puttanesche, Mondadori, 1979).

Rimane invece pressoché sconosciuta da noi la sua opera narrativa, che consta di sei romanzi e due raccolte di racconti: solo L’Internationale argentine e Le bal des folles sono stati editi alla fine degli anni Settanta, poi è sceso inspiegabilmente il silenzio. Di recente in Spagna Anagrama li ha pubblicati tutti riunendoli in due volumi (oltre ai due già citati, L’uruguayen, La cité de rats, La guerre des pédés eLa vie est un tango, e i racconti di «Une langouste pour deux» e «Virginia Woolf a encore frappé»), e in Argentina l’apprezzamento da parte della critica e dei lettori non fa che crescere.

Il racconto che presentiamo ai lettori di Alfabeta2, pubblicato originariamente nel 1983, è emblematico della narrativa di Copi, oltre che un esempio fedele della sua poetica: l’autobiografismo esasperato, stravolto e autoironico, l’ambientazione nel mondo gay parigino, l’impronta ludica e grottesca, la vertiginosa trasformazione delle situazioni e dei personaggi, «la leggerezza, la velocità e quella meravigliosa continuità» che per César Aira sono state «una rivelazione e una grande influenza, forse la più grande di tutte».

Spesso Copi è stato definito un autore inclassificabile: un traguardo invidiabile per un artista che metteva la libertà – anche quella creativa – al di sopra di tutto, il che lo rende estremamente attuale e necessario al giorno d’oggi.

Raul Schenardi

(Pubblicato sulla rivista Alfabeta2 e poi sul blog di Sur.)