Il suo nome non figura nei due volumi del Dizionario della letteratura cubana dell’Accademia delle scienze di Cuba pubblicati negli anni ’80, quando era già un esponente di punta, nonché la pecora nera, del boom della letteratura latinoamericana dei ’60. E «Granma», l’impettito quotidiano del partito comunista, non si è nemmeno preso la briga d’informare della sua morte, avvenuta il 21 febbraio in un ospedale londinese. Soltanto il sito web di «La Jiribilla» ne ha dato notizia – la rete è precauzionalmente irraggiungibile per la stragrande maggioranza dei cubani –, lamentando che i suoi testi giornalistici e i suoi saggi fossero «contaminati dall’ossessione fanatica in cui si era convertita la sua posizione politica verso la rivoluzione cubana», ma riconoscendo a denti stretti che «le cose migliori della sua opera appartengono al patrimonio letterario della nazione cubana».

E così, adesso che il gusano (verme, l’insulto canonico per i dissidenti, pardon, i «controrivoluzionari al servizio dell’imperialismo yankee») è diventato farfalla, il direttore di una casa editrice di Stato ci rassicura: non esiste censura nei suoi confronti, e si faranno nuovi tentativi per ottenere dagli eredi il permesso di pubblicare le sue opere a Cuba. Auguri. Nel frattempo continueranno a circolare clandestinamente, a essere scambiate per qualche litro di latte, ricopiate da lettori con la vocazione alla galera, come samizdat nella Siberia dei tropici, nell’Albania dei Caraibi, secondo alcune amare definizioni dell’isola da lui coniate. La musica cambia se si leggono i «coccodrilli» che gli hanno dedicato scrittori e uomini di cultura cubani che vivono in esilio (come Zoe Valdés), ma anche sull’isola (come Leonardo Padura Fuentes). Perché, al di là delle antipatie politico-ideologiche e personali che suscitava così facilmente – pronto com’era a giocarsi un’amicizia pur di non rinunciare a una battuta feroce –, non dovrebbero esserci dubbi sul fatto che Guillermo Cabrera Infante ha lasciato un’opera letteraria singolare e importante, destinata a durare.

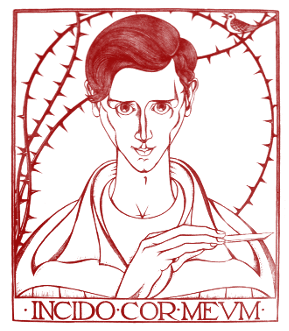

Guillermo nasce nel 1929 nella provincia orientale di Cuba. Ha sette anni quando i genitori, militanti comunisti, vengono incarcerati da Batista (a lui toccherà nel 1952, per qualche parolaccia contenuta in un racconto), dodici quando si trasferiscono nella capitale, dove vivono per anni in condizioni di assoluta povertà. «La grande scoperta della mia vita è stata la città dell’Avana. Non ho scoperto soltanto la città, ho scoperto un cosmo, un habitat e un mondo particolare. Per me è stato decisivo.» Lì scoppiano le due passioni che lo cattureranno per sempre, cinema e letteratura, e intraprende la carriera giornalistica come critico cinematografico. (Fra le sue passioni, a dire il vero, bisogna citare anche le donne, basta leggere L’Avana per un infante defunto per rendersene conto, e i sigari, cui ha dedicato un libro scritto in inglese, Holy smoke.) È tra i fondatori della Cinemateca di Cuba, che dirigerà dal 1951 al 1956, e al cinema dedicherà molti scritti riuniti via via in tre libri, inspiegabilmente mai tradotti in italiano: Un oficio del siglo XX, Arcadia todas las noches, e Cine o sardina (questa la dura opzione che gli presentava la madre: o si cena, o si va al cinema). Qui parla a ruota libera dei suoi registi e attori preferiti – Orson Wells, Chaplin, Tarantino, la Bigelow, Groucho Marx, Samuel Fuller, Sharon Stone –, della relazione proibita fra cinema e letteratura, della genesi dei generi, dell’anomalia del doppiaggio, mescolando memorie personali e originali riflessioni che vengono a configurare, come è stato scritto, un’autentica «storia sovversiva del cinema». Lavorerà anche come sceneggiatore, e fra poco arriverà nelle sale The lost city, con l’amico Andy García, Dustin Hoffman e Robert Duval.

Sono gli anni convulsi della lotta contro la dittatura di Batista, cui Cabrera Infante partecipa con entusiasmo, mentre comincia a pubblicare testi narrativi – il primo, subito accettato dalla popolare rivista «Bohemia», è una parodia di Il signor presidente di Asturias scritta per scommessa – e nel 1960, dopo la vittoria della rivoluzione, pubblica i racconti di Così in pace come in guerra, assai diversi da tutta la sua produzione successiva. Dal 1959 al 1961 dirige «Lunes», il supplemento letterario del quotidiano «Revolución» fondato insieme all’amico Carlos Franqui, finché i burocrati non ne decreteranno la chiusura per l’eccessiva indipendenza e la fastidiosa insistenza sulla libertà artistica. Ben presto Cabrera Infante entra in collisione con il nascente regime fidelista, che per toglierselo dalle scatole lo manda in Belgio con l’incarico di addetto culturale dell’ambasciata. Durerà poco questa anticamera dell’esilio, che diventa effettivo nel 1965, quando, al suo ritorno a Cuba per i funerali della madre, trova una realtà del tutto diversa da quella confezionata dalla propaganda ufficiale: «Cuba non era più Cuba. Era un’altra cosa – il doppio dello specchio, il suo Doppelgänger, un robot a cui un incidente di percorso aveva provocato una modifica, una mutazione genetica, uno scambio di cromosomi».

Dopo una breve permanenza a Madrid si trasferisce definitivamente a Londra, e pubblica la prima versione, poi rivista per l’edizione del 1967, di Tre tristi tigri, il suo libro più riuscito, che gli assicura subito importanti riconoscimenti internazionali. E se non diventa un best seller come Cent’anni di solitudine è perché, come ha osservato Francesco Varanini nel suo Viaggio letterario in America Latina, «perde molto nella traduzione, esige un lettore colto e partecipe, adulto, e resiste alla lettura ingenua: offre un mondo dove viaggiare, non un mondo di sogno dove fuggire». I pregi di Tre tristi tigri del resto sono parecchi: la ricreazione ludica dell’effervescenza della parlata popolare, uno stile inconfondibile che rende protagonista la materia linguistica stessa, mediante funambolici giochi di parole, frequenti allitterazioni, e una struttura aperta, che si articola sul flusso dei ricordi per fagocitare materiali di varia provenienza. Anche se il pregio maggiore resta forse la ricostruzione delle notti cubane della fine degli anni ‘50, vissute in modo frenetico da un gruppetto di viveurs all’insegna del carpe diem, nel’imminenza del crollo di Batista. Chi prende la parola all’inizio di ogni frammento narrativo? A chi appartengono queste voci che raccontano sempre rigorosamente in prima persona? Dov’è andata a nascondersi la trama? (Per trovare qualche spiegazione, bisogna arrivare al dialogo al ristorante fra due dei protagonisti, Arsenio e Silvestre, che si fanno alcune rivelazioni decisive.)

«Io scrivo libri, non romanzi» sosteneva l’autore, ammiratore incondizionato di Joyce (di cui tradusse Gente di Dublino), Sterne e Lewis Carroll, e l’aspetto più sorprendente di Tre tristi tigri, al di là della sperimentazione linguistica e della capacità affabulatoria, è forse proprio il coraggio nell’andare oltre la forma-romanzo canonica per proiettarsi nel futuro di una scrittura senza pastoie e senza pregiudizi, estremamente consapevole di se stessa. Così, insieme a sette versioni dell’assassinio di Trotzky scritte parodiando altrettanti scrittori cubani (dal «martire Martí» all’odiato Alejo Carpentier passando per il maestro Lezama Lima), in Tre tristi tigri si trovano nuclei narrativi come «Lei cantava boleros», dove svetta la figura di Estrella, mastodontica cantante debordante di sensualità, la spassosa sequenza dei monologhi di una donna con il suo psicoanalista. E soprattutto il divertito cazzeggio delle «tre tristi tigri», i tre amici – inseparabili dall’ombra di un quarto, già morto, dal nome improbabile di Bustrofedón – che percorrono su e giù in auto il Malecón per rimorchiare scultoree mulatte e per esplorare le infinite possibilità offerte dalla città e dalla notte. La colonna sonora, onnipresente, è costituita dalla musica popolare cubana, e le allusioni letterarie sono disseminate a profusione, spesso con intenzionali storpiature parodistiche, mentre le tecniche narrative sono decisamente mutuate dal cinema: flashback, zoomate, panoramiche. Ma, come ha avvertito Vargas Llosa, sarebbe un errore grossolano considerarlo più vicino al cinema che alla letteratura, dato che «si tratta di uno degli scrittori più letterari che esistano, vale a dire, più schiavizzati al culto della parola, della frase, dell’espressione linguistica».

L’altro romanzo di Cabrera Infante tradotto in italiano è L’Avana per un infante defunto, che ci fa fare un passo indietro nel tempo, riportandoci agli anni dell’adolescenza dell’autore, sorta di parodia del romanzo di formazione: «solo l’educazione sessuale mi salvò da una sorte peggiore della morte: diventare un uomo dabbene». E questa iniziazione avviene nel promiscuo labirinto di abitazioni con bagni e balconi in comune, dove una sapiente fellatio rischia di essere interrotta dall’inopportuno arrivo di genitori, sorelle e quant’altri. O nell’oscurità dei cinema, terreno privilegiato per dare la caccia a ragazze sole, con grande scandalo degli altri spettatori quando le effusioni superano la soglia della decenza. Ragazze che presentano invariabilmente qualche somiglianza, più sognata che reale, con le star hollywodiane e che si lasciano agganciare su un autobus per finire in qualche posada, dove il nostro eroe deve vincere le sue preoccupazioni igieniche, instillate dai genitori: «l’igiene, unica protezione contro la povertà, che è come dire contro la vita, visto che vivevo poveramente, che la mia vita era la povertà».

Anche qui Cabrera Infante si rivela uno scrittore generoso di trovate umoristiche – assumendosi tutti i rischi che comporta un ricorso esasperato allo humour in letteratura –, che nascono sia dall’anticlimax di certe situazioni sia dalla sua schizofrenia semantica, che trasforma per esempio El Rapao (il rapato, il calvo, termine del gergo avanero per indicare il pene) in Ezra Pound. Ma come sempre il gusto per la divagazione lo spinge a interrompere il flusso dei ricordi e l’ispirazione nostalgica con osservazioni letterarie o vere e proprie dichiarazioni di poetica: «Nella seconda metà del Novecento il fatto che la produzione pop sia assurta alla categoria di arte (e soprattutto di cultura), non è solo una rivendicazione della volgarità, ma è anche in accordo con i miei gusti».

Mea Cuba, che nell’edizione italiana reca il sottotitolo di «Vita, letteratura e politica nella Cuba di oggi. Con amore e con ira», è una raccolta eterogenea di testi, a partire dal 1968, anno in cui la sua rottura con il regime divenne ufficiale, molti dei quali, di carattere politico, sembrano scritti apposta per procurare il mal di fegato ai sostenitori di Fidel e del «socialismo in un’isola sola»: «La Castroenterite è una malattia del corpo (ti rende schiavo) e dell’essere (ti rende servile) e la soffrono indigeni e stranieri – alcuni di questi ultimi con una curiosa allegria». Al di là delle polemiche occasionali, comunque, la lettura di Mea Cuba (il gioco di parole, naturalmente, è con Mea culpa di Céline, un altro testo «maledetto» per le feroci critiche al comunismo sovietico) è un sano antidoto contro più di quarant’anni di propaganda fidelista: «Castro, maestro della propaganda, ha creato due miti perversi: l’Avana, vale a dire Cuba, non era altro che un bordello e un casinò per americani». «Non a caso è Comandante in Capo delle Forze Armate, Segretario Generale del Partito e Presidente a Vita di Cuba. Gli piace anche che lo chiamino Dottore, mentre in realtà è un consumato attore che rappresenta la propria versione di Macbeth di fronte al pubblico prigioniero più numeroso d’America. (Applausi, cazzo!)» Vi sono saggi come «Tra la storia e il nulla (Note su un’ideologia del suicidio)» o «Nascita di una nozione» che vale la pena meditare, così come meritano attenta lettura i ritratti dedicati ai tanti scrittori cubani che hanno subito la repressione castrista e sono stati costretti all’esilio: Reynaldo Arenas, perseguitato perché omosessuale, così come Virgilio Piñeira – quando vennero creati campi di lavoro forzato su cui campeggiava la scritta sinistra «Il lavoro ti rende uomo» –, Lydia Cabrera, la studiosa delle tradizioni sincretistiche della santeria, Calvert Casey, Lino Novás Calvo.

Nel 1997 Cabrera Infante ha ricevuto il premio Cervantes, il più importante riconoscimento internazionale per gli scrittori di lingua spagnola, e ora, alla sua morte, il poeta cubano Raul Rivero, più volte incarcerato per la sua opposizione al regime, ha lasciato questa testimonianza: «Era una voce, l’uomo non era altro che una voce, ma lo scrittore mi lascia, lascia a noi tutti che amiamo, soffriamo e viviamo in spagnolo, la sua opera: una ricchezza vasta ed eterna. Si può toccarla e goderne ogni giorno. Con essa si può diventare persone migliori, proteggersi dal freddo e calmare la sete».

(Pubblicato su Pulp nel 2005.)