È arrivato in libreria 2666, il romanzo postumo di Roberto Bolaño (nella traduzione di Ilide Carmignani) che Adelphi ha deciso di pubblicare in due volumi (il prossimo uscirà fra un anno). L’autore, consapevole del peggioramento delle sue condizioni di salute e preoccupato di garantire qualche introito alla famiglia, avrebbe voluto cinque volumi separati (tante sono le parti, dotate di relativa autonomia, in cui si divide 2666) e distanziati nel tempo. L’editore spagnolo però, in considerazione del carattere malgrado tutto profondamente unitario dell’opera, ha deciso di pubblicarla in un unico volume. Inevitabili le polemiche, ma molti gliene sono stati grati. (Mica bisogna sempre rispettare le ultime volontà di un autore, viceversa non potremmo leggere buona parte dell’opera di Kafka.)

La scelta di Adelphi di farne due volumi immagino lascerà un po’ interdetti i lettori curiosi di sapere “come va a finire”. Anche perché il principale nucleo tematico viene affrontato proprio nella quarta parte. Ma tant’è. Impossibile comunque parlare di questo romanzo misterioso (a cominciare dal titolo) senza fare riferimento all’opera nel suo complesso. Impossibile anche riassumerlo, o rendere conto in modo esauriente della ricchezza di situazioni, personaggi e temi. Tenterò una descrizione sommaria della struttura del romanzo, avvertendo che 2666 è la summa dell’opera letteraria di Bolaño, in cui confluiscono le sue riflessioni più profonde e che rispecchia la sua piena maturità di scrittore. Poco importa che non avesse concluso il lavoro di revisione. E lasciamo ai pedanti la caccia ai “difetti”, e agli oziosi la discussione se sia più bravo come poeta, nel racconto, nella nouvelle o nel romanzo-fiume (lui ha sempre insistito sul fatto che la sua opera letteraria doveva essere vista come una totalità).

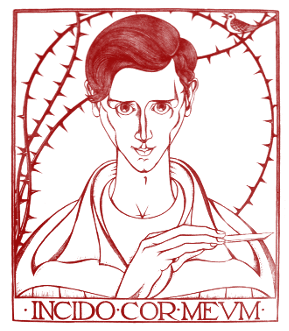

Ci troviamo di fronte, con 2666, a un progetto ambizioso di “romanzo totale” da parte di un autore consapevole di lasciare il proprio testamento letterario, che ha avuto il coraggio di sostare in “un’oasi di orrore in mezzo a un deserto di noia ” – come recita la citazione di Baudelaire in epigrafe – per “stralciare qualche foglio dal suo quaderno di dannato”, alla maniera di un moderno Rimbaud. È la visione apocalittica di uno scrittore latinoamericano che ha guardato in faccia e ha meditato su uno dei fenomeni più rivoltanti e incomprensibili che si consuma sotto gli occhi del mondo nelle zone desertiche al confine fra Messico e Stati Uniti, ma senza dimenticare di ricordare agli europei gli orrori del Novecento nel vecchio continente. Inoltre, nell’opera omnia – un’opera chiusa, purtroppo – di Bolaño, 2666 rappresenta la ricapitolazione e l’esaltazione di tutte le sue riconosciute doti di narratore: la fluidità, il ritmo, la creazione di suspense, lo sguardo obliquo di un narratore sfuggente, l’eccezionale capacità di affabulazione, pari solo alla sua capacità di captare le innumerevoli “voci” ascoltate nella sua vita di nomade. E di questo era ben consapevole: «Io scrivo a partire dalla mia esperienza, diciamo, personale, sia da quella libresca e culturale, che con il tempo sono diventate una cosa sola. Ma scrivo anche a partire da quella che una volta si chiamava esperienza collettiva, che, diversamente da quanto pensavano alcuni teorici, è piuttosto inafferrabile». Infine, 2666 affronta senza mezzi termini un tema etico universale: è un romanzo sul male, e sui rapporti fra la letteratura e il male, un estremo atto di accusa contro la barbarie che avanza e contro l’inettitudine degli intellettuali.

2666 inizia con “La parte dei critici”: quattro docenti universitari di diversi paesi europei, fra cui una inglese e un italiano su una sedia a rotelle, seguendo le tracce di Benno von Arcimboldi, uno scrittore tedesco del dopoguerra di cui sonno cultori, traduttori ed esperti, arrivano in un paesino ai bordi del deserto di Sonora, sulla frontiera Messico-Usa. Nel frattempo la donna, prima di dichiarare il proprio amore all’italiano, intreccia relazioni sessuali con gli latri due,in modo del tutto trasparente e nevrotico. Il tema della ricerca dello scrittore di culto che ha fatto peredere le sue tracce riprende il leitmotiv dell’ultima parte dei Detectives selvaggi, e ritroviamo l’ambientazione cosmopolita cara a Bolaño (i personaggi viaggiano in continuazione da un congresso all’altro o semplicemente per incontrarsi a Madrid, Londra o Parigi), così come la satira del mondo accademico e del mercato editoriale con tutte le loro piccole meschinità. (Affettuoso invece l’omaggio riservato da Bolaño ad Angelo Morino, anche lui prematuramente scomparso quest’estate, che ha meritoriamente curato la pubblicazione di quasi tutte le sue opere in Italia per Sellerio.) Ma la critica principale che Bolaño sembra muovere a questo mondo è quella di soffrire di amnesia: lo studioso italiano, leggendo “il manifesto”, viene a conoscenza della terrificante catena di omicidi di donne nel deserto di Sonora, ma si perde in una fantasticheria intorno alla giornalista che firma l’articolo e «Un’ora dopo aveva già completamente dimenticato la faccenda».

Si tratta del primo di una serie di accenni al “buco nero” intorno a cui ruota il romanzo, poi impietosamente sviluppato nella quarta parte, “La parte dei crimini”: il femminicidio di Ciudad Juárez (che Bolaño nel romanzo chiama Santa Teresa). Centinaia di donne uccise in dieci anni e ritrovate in zone desertiche, talvolta dopo molto tempo, spesso mutilate e stuprate. Assassini rimasti impuniti anche grazie al pressapochismo e alla corruzione della polizia messicana, e di cui restano sconosciuti i moventi: satanismo? Compresenza di vari serial killer? Violenza endemica in una zona dove imperversano il narcotraffico, la prostituzione e lo sfruttamento di una numerosa manodopera femminile? Bolaño apprezzava il lavoro del giornalista Sergio Gonzalez Rodriguez (di cui Adelphi ha pubblicato Ossa nel deserto) ed era rimasto molto colpito da quella interminabile catena di delitti. Una volta, a un intervistatore che gli chiedeva come vedesse l’inferno ha risposto: «Come Ciudad Juárez, che è la nostra maledizione e il nostro specchio, lo specchio inquieto delle nostre frustrazioni e della nostra infame interpretazione della libertà e dei nostri desideri».

Con “La parte di Amalfitano” il quartetto dei critici esce di scena e il lettore entra invece nella vita di un solitario, il professore cileno Amalfitano, finito a insegnare nell’università locale, che ai quattro aveva fatto da guida e che funziona come cerniera fra le prime due parti (così come sua figlia Rosa farà da cerniera fra la seconda e la terza). La moglie lo ha abbandonato molti anni prima per raggiungere, insieme a un’amica lesbica, un poeta rinchiuso in un manicomio spagnolo, e da quel momento lui vive solo con la giovane figlia, visitato da presenze spettrali e immerso nell’atmosfera oppressiva del luogo. Potente l’immagine del libro (Il testamento geometrico) appeso da Amalfitano con le mollette a una corda, «in modo che il vento potesse sfogliare il libro, scegliere i problemi, voltare le pagine e strapparle», seguendo le istruzioni di Duchamp per creare un ready-made. Qui ritroviamo tutta l’ammirazione di Bolaño per le avanguardie artistiche, e la sua viscerale preferenza per la sperimentazione: «Neppure i farmacisti colti osano cimentarsi con le grandi opere, imperfette, torrenziali, in grado di aprire vie nell’ignoto. Scelgono gli esercizi perfetti dei grandi maestri. In altre parole, vogliono vedere i grandi maestri tirare di scherma in allenamento, ma non vogliono saperne dei combattimenti veri e propri, quando i grandi maestri lottano contro quello che ci spaventa tutti, quello che atterrisce e sgomenta, e ci sono sangue e ferite mortali e fetore».

“La parte di Fate” ci introduce anche “fisicamente” nell’inferno di Santa Teresa, e a guidarci in questa discesa è Oscar Fate (un nome fittizio), afroamericano, giornalista di cronaca sociale. Mandato a sostituire un collega per coprire un incontro di boxe, Fate entra in contatto con i sordidi ambienti dove maturano i crimini contro le donne, salva Rosa Amalfitano da una sgradevole situazione e l’accompagna dall’altra parte della frontiera. È l’antieroe tipico dell’hard boiled, e in tutta questa parte sfilano personaggi che appartengono a un immaginario cinematografico amato dall’autore: un predicatore religioso ex Pantera nera, il militante di Brooklyn del Partito Comunista degli Stati Uniti d’America, giornalisti sportivi, pugili, narcotrafficanti, ragazze facili messicane… Fate ha abbastanza cervello e fegato da capire che il reportage da realizzare sarebbe quello sui crimini, e non sull’incontro di boxe, ma al suo giornale non la pensano allo stesso modo. Riesce comunque a unirsi a una giornalista messicana che ha ottenuto un’intervista in carcere con un detenuto accusato di una serie di omicidi. E qui si chiude il volume di Adelphi.

Seguono le due parti più lunghe del romanzo, “La parte dei crimini”, cui ho già accennato: un’intollerabile, dolorosa sequenza di orrori resa nello stile dei reperti giudiziari, un materiale quasi intrattabile in letteratura, e infatti non siamo nel romanzesco, ma nella realtà brutale del Messico odierno. Dell’ultima parte anticiperò soltanto che torna il personaggio di Arcimboldi, di cui ci viene raccontata la vita avventurosa nell’Europa degli opposti totalitarismi, e si scioglie l’enigma sul motivo che lo aveva portato a Santa Teresa.

A proposito del nome fittizio scelto da Roberto Bolaño per indicare Ciudad Juárez, un critico vi ha letto un riferimento alla Macondo di Garcia Márquez, per concludere che se Macondo era la città mitica che narrava l’origine dell’America latina, Santa Teresa è la città fin troppo reale che ne racconta la fine. Ma se l’immagine mitica del sogno latinoamericano proposta da Garcia Márquez si è fissata sulla nostra retina di lettori sovrapponendosi spesso alla visione e alla percezione della realtà di quel continente, la lettura di 2666 di Roberto Bolaño equivale a un intervento di rimozione della cataratta.

(Pubblicato su Pulp, n. 70, 2007 e poi sul sito online Archivio Bolaño.)

Pingback: 2666 1/2: la parte delle parole chiave – Il verbo leggere