Lungo la strada fra Alta Gracia e Córdoba sorge un singolare mausoleo a forma d’ala di aereo di 82 metri d’altezza, in marmo e granito. Nella cripta giacciono i resti di Myriam Stefford, morta a 26 anni in un incidente a bordo dell’aereo che pilotava. Inaugurato nel 1935, il monumento è un omaggio del marito, il latifondista argentino Raúl Barón Biza. Vuole la leggenda che, insieme alle spoglie dell’amata, nelle fondamenta in cemento armato siano seppelliti i suoi gioielli, fra cui un diamante di 45 carati. I due, che si erano conosciuti nel 1928 a Venezia, si sposarono due anni dopo nella basilica di san Marco. Lei, un’attricetta svizzera di origini italiane, era fuggita di casa a quindici anni con il sogno di far carriera nel cinema; lui aveva passato la giovinezza nella Parigi della Belle Époque e si dedicava a scrivere e a girare il mondo. Per un paio d’anni condussero un’esistenza hollywoodiana: sci a St. Moritz, bagni in Costa Azzurra, lunghi soggiorni a Capri, passeggiate sui viali berlinesi con un leopardo ammaestrato al guinzaglio; insomma, una coppia ideale per i tabloid.

Qualche anno più tardi Barón Biza si innamorò di Clotilde Sabattini, figlia quindicenne del governatore di Córdoba, e la sposò dopo una fuga d’amore. Intanto aveva pubblicato un romanzo che fece scandalo, El Derecho de Matar, sequestrato e portato in tribunale per oscenità, seguito da Punto final, sulla stessa linea sadiana, e nel 1963 da Todo estaba sucio, infarcito di antisemitismo. Clotilde studiò pedagogia in Europa, ma al ritorno in Argentina fu arrestata e una volta libera raggiunse il marito in esilio a Montevideo. Nel 1949 presiedette il Primo congresso nazionale delle donne radicali, il che le costò un nuovo esilio, decretato questa volta da Perón. La coppia ebbe tre figli, ma nel 1953 si separarono; vi furono in seguito vari tentativi di riconciliazione fino alla definitiva decisione di divorziare. Il 16 agosto 1964, in presenza degli avvocati, Raúl, prima di firmare le carte, gettò un bicchiere d’acido in faccia alla moglie, sfigurandola irrimediabilmente. Poi si rinchiuse nella sua stanza e si sparò un colpo in testa. Clotilde si getterà dal balcone di quella stessa stanza nel 1978. La loro figlia si suiciderà nel 1988 con un’overdose di barbiturici, e il figlio Jorge nel 2001, tre anni dopo la pubblicazione a sue spese del suo unico romanzo.

Il deserto (El desierto y su semilla, ma perché amputare così il titolo?) comincia sull’auto che porta Clotilde (Eligia nel romanzo) in una clinica dopo l’aggressione con il vetriolo, quando l’irreparabile è già accaduto, e la voce narrante è quella del suo accompagnatore, il figlio Jorge (Mario nel romanzo). È l’inizio di un calvario di interventi chirurgici per bloccare la corrosione della carne e ricostruire – impresa impossibile – i lineamenti di un volto che ha perso qualsiasi traccia di identità diventando «inespressivo come il deserto». Dopo le prime cure la donna viene portata in una clinica milanese e affidata a uno specialista, che le illustra la propria filosofia con uno stupefacente delirio: «Signora, scaveremo in cerca del Creatore, lo cercheremo in fondo alle sue ferite». Impegnato nello sforzo sovrumano di tollerare lo sfacelo del volto della madre, descritto in modo ossessivo con precisione pittorica, ma anche gli impeti d’odio verso il padre e la propria esistenza alla deriva, Mario, giorno e notte al capezzale di Eligia, lascia questa testimonianza: «Mi scrutavo attentamente per assicurarmi di non percepire nulla di malinconico, e mi riempivo d’orgoglio quando trovavo solo il vuoto, senza sentimenti». Comincia a frequentare un losco bar dei dintorni – dal padre ha ereditato anche l’alcolismo – e conosce Dina, una prostituta che lo coinvolge in sordide avventure con i suoi clienti, quasi fosse il suo magnaccia, e che finirà per innamorarsi di lui. Una adolescente di buona famiglia ricoverata per un intervento di chirurgia estetica lo invita a pranzo, e la conversazione con il padre – il classico «commenda» milanese, un po’ nostalgico di Mussolini e con la fobia degli immigrati meridionali – consente a Mario di gettare uno sguardo impietoso sull’Italia del boom economico. Di grande efficacia drammatica il sermone del prete della clinica sui danni del cinema e della tv, dove torna il tema ossessivo della carne, della necessità di «schiavizzarla e castigarla», nelle parole di san Paolo.

Quando Eligia viene trasferita a Ginevra, Mario non ha più un posto dove dormire, ha scialacquato gli ultimi soldi con una puttana, così dorme per un mese sui treni, andando su e giù per l’Italia e improvvisandosi guida turistica di chiese e tombe. E prima di rientrare in Argentina, nell’ultimo incontro con Dina la sfregia sul volto, ripetendo il gesto aggressivo del padre. Un padre di cui Jorge ebbe a dire: «Era un ingenuo, credeva nell’indignazione, nella violenza e nella marginalità. Ha percorso tutta la via della degenerazione e alla fine non ha trovato nulla». Uno degli aspetti più sorprendenti del romanzo, dal punto di vista psicologico, consiste proprio nell’atteggiamento dell’autore nei confronti del padre: volendo allontanarsi il più possibile da quell’insano modello, si impone di non odiarlo e si sforza di giudicare con equanimità il rapporto che lo legava alla moglie.

Si è detto che Il deserto è un «libro unico», il che non significa estraneo alla tradizione letteraria argentina, perché è facile invece ravvisare alcuni aspetti che lo legano all’opera di Roberto Arlt, dall’interesse per il mondo lumpen (l’ultimo scritto giornalistico di Baron Biza è dedicato ai graffiti poetici nelle carceri) all’uso dei gerghi popolari aborriti dall’accademia (molte pagine di Il deserto sono scritte in cocoliche), tanto che la critica Nora Avaro ha parlato di appartenenza a uno stesso «campo magnetico». Ma se Arlt faceva un uso «politico» del lunfardo, piegandolo alle esigenze della sua peculiare concezione del realismo, Baron Biza si spinge oltre e adotta il cocoliche per motivi prettamente «filosofici». Come scrisse in un saggio: «Il non-sapere è il motore del cocoliche. Si genera così un principio formativo che non proviene dalle norme, ma da una lotta fra l’espressione, l’ignoranza e l’esperienza». (Curiosamente, sempre nel 1998 usciva un altro romanzo di uno scrittore pure lui suicida, e pure lui autore di un’unica opera narrativa, nella quale i riferimenti ad Arlt diventano espliciti: El traductor, di Salvador Benesdra, il cui protagonista soffre, come Mario, una profonda crisi esistenziale e spinge la sua ragazza a prostituirsi.) Il deserto fu presentato al premio Planeta, ma non entrò neanche nei dieci finalisti e l’autore si lamentò dell’emarginazione degli scrittori di provincia, ricordando il caso di Antonio Di Benedetto: «Zama è un romanzo molto migliore di Cent’anni di solitudine, ma chi lo sa?».

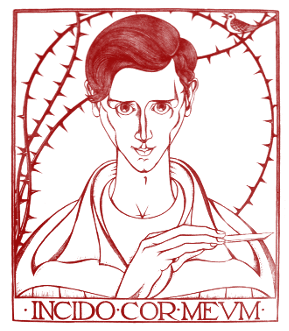

«Il deserto cresce. Guai a chi cela deserti dentro di sé» aveva avvertito Nietzsche, ma Jorge Baron Biza, che quel deserto ha dovuto attraversare, malgrado i suoi sforzi – emblematica in questo senso la frase conclusiva del romanzo: «È di riconciliazione che sto parlando» – non è riuscito a scongiurare gli esiti estremi del nichilismo. Tuttavia, come ha sempre sostenuto, il nome, «un elemento biografico che non mente», ci sopravvive anche dopo la morte, e il suo è destinato a crescere nella considerazione della critica e dei lettori, in patria e fuori, via via che le vicissitudini biografiche si allontaneranno nel tempo lasciando emergere l’eccezionale qualità letteraria del romanzo che, lungi dal rinchiudersi nel soffocante perimetro della tragedia familiare, si amplia fino a illuminare a sprazzi la storia dell’Argentina. Si pensi al sottile parallelismo fra lo scempio del volto di Eligia-Clotilde e il procedimento di imbalsamazione del cadavere di Eva Perón, sua feroce nemica, senza che questa venga mai nominata nel romanzo. Per non dire delle tematiche universali affrontate nel romanzo: dal peso della «carne» nella vicenda umana, allo spazio asfittico concesso alla bellezza e all’arte nel nostro mondo. Infine, Jorge Baron Biza, di cui sono stati ora raccolti in volume alcuni saggi sulla letteratura e la pittura, era critico d’arte, e Il deserto è ineccepibile dal punto di vista stilistico. Detto altrimenti: è scritto benissimo. E altrettanto bene è stato tradotto da Gina Maneri, che ha saputo rendere credibili sia le storpiature dell’italiano del protagonista, sia i brani in cocoliche.

Jorge Baron Biza, Il deserto, tr. di Gina Maneri, La Nuova Frontiera 2016.

(Pubblicato su Alfabeta2 online il 6 aprile 2016)